तीर्थों में गूंजती कौओं की कांव-कांव, सड़कों पर धूल खाती देव-प्रतिमाएं

तीर्थ व्यक्ति के सच और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं भीड़ के झूठ का नहीं। वे टूरिस्ट स्पाट नहीं हैं...

तीर्थ उस साधन को कहा जाता है जिससे जीवन का वास्तविक उपचार होता है। तीर्थ वह एकान्त हैं जहां सांसारिक भाग-दौड़ से फुर्सत पाकर शांति की अभिलाषा की जाती है। जो ज्ञानवान लोग आत्मभाव को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें ‘तीर्थ’ की उपाधि से विभूषित किया जाता है जैसे स्वामी रामतीर्थ, जो कहते थे कि — इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुमत किसी के पक्ष में है, एक आदमी की बात भी सच हो सकती है।

तीर्थ व्यक्ति के सच और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं भीड़ के झूठ का नहीं। वे टूरिस्ट स्पाट नहीं हैं, वे तो जीवन की यात्रा में ऐसे पड़ाव हैं जहां कुछ देर ठहरकर अपने उस चेहरे को पहचाना जा सकता है जो संसार और बाज़ार की भीड़-भाड़ में खोया रहता है।

प्रयाग, मथुरा और काशी, द्वादश ज्योतिर्लिंग, कामाख्या, शारदापीठ और रामेश्वरम् आदि तीर्थ हमारे उस शान्त हृदय के प्रतीक हैं जो परमात्मा का वास्तविक गर्भगृह है और उसी हृदय सरोवर में ईश्वर अपनी नाव में बिठाकर हर एक को पार लगाने के लिए आतुर है। इस नाव में बैठकर संसार दूर चलता हुआ दिखायी देता है — तुलसीदास कहते हैं — नौकारूढ़ चलत जग देखा — मायावी जग पीछे छूटता जाता है और ईश्वर की नाव हमें उस आश्रय में ले जाती है जहां जाति, वर्ण, कुल सब खो जाते हैं। यही है वह अद्वैत की नाव जो पर्यटन के लिए नहीं बनी, पार उतरने के लिए बनी है। इस नाव में बैठकर उस घर में लौटना संभव नहीं जो संसारिक विभेदों के बीच बसा है।

तीर्थ यात्री अपना सत्तू ( या कहें सत्य ) अपनी पोटली में बांधकर तीरथ करने जाते रहे हैं और पोटली खाली होने पर घर लौटते रहे हैं। पर्यटक खाली होकर नहीं लौटते। वे अपने साथ कितना सामान ढोते हैं। उनकी यात्रा में सिर्फ़ पानी की बोतलें, पैक लंच के पैकेट ही खाली होते रहते हैं और वे यह कचरा तीर्थों को अर्पित करके लौट आते हैं। उन्हें उस मानसिक कचरे को वहां झराने की फुर्सत ही मिलती , जिसे झराने के लिए पूर्वजों ने तीर्थ स्थापित किए हैं। तीर्थ अगर बचे रहें तो सबके मानसिक कचरे को ज्ञान के उर्वर खाद में बदल सकते हैं पर भौतिक कचरे से तीर्थों का ही दम घुटता है।

इतिहास गवाह है कि हमारे राज्य देश के तीर्थों का विकास उस पुण्य क्षेत्र की तरह ही करते आये हैं जहां पहुंचकर किसी का दम न घुटे। पर अब राज्य ही तो तीर्थों को पर्यटन स्थलों में बदलकर उन्हें उस सांसारिक बाज़ार का हिस्सा बना रहा है जिससे मुक्त होने के लिए ही लोग तीर्थों में जाते थे। तीर्थों की संस्कृति को नष्ट करने का यह राजनीतिक उपक्रम देश के आध्यात्मिक हृदय को ही छिन्न-भिन्न कर देगा। तीर्थों की ओर होने वाली हर यात्रा दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका से भरी रहेगी। तीर्थों में पर्यटकों की जूठन पर पलने वाले कौओं की कांव-कांव ही गूंजेगी और इस शोर में वे श्लोक खो जायेंगे जो संस्कृति का मूलाधार हैं।

अभी गणेश-प्रतिमा विसर्जन हुआ है। पितरों के श्राद्धपक्ष के बाद श्रीदुर्गा उन सड़कों के किनारे बैठायी जायेंगी जो बरसात नहीं झेल पायीं और उनके गड्ढों में चलने वाले लोग– ‘चलो बुलावा आया है’ के कनफोड़ शोर के बीच से गुजरते बमुश्किल अपने घर पहुॅंच पायेंगे। डीजे की दिल कंपाने वाली धम्मकधम के बीच प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के बीच से सड़क पार करना हर साल दहशत से भरता है।

भजनों के नाम पर जो अर्थहीन बेसुरापन पूरे शहर के कान फोड़ता है उसे सुनकर शर्म आती है और याद आती है — मध्यकाल के महान वैष्णव आचार्यों और संत कवियों की जो देवताओं की सहज-सुंदर स्तुतियां रचकर दे गये हैं। पर उन्हें अब कोई नहीं गाता। लोकबोलियों में गाये जाने वाले उन देवीगीतों को हम भूल गये हैं जो पूरी बस्ती को सुरताल में देवी का जस सुनाते हैं।

जो लोग अपने धार्मिक होने का बेसुरा ढिंढोरा पीटकर समाज का चैन खराब करते हैं, वे धर्मशास्त्र को जानने वालों की नज़रों में पाखण्डी कहलाते हैं। जो समाज अपने पर्वोत्सवों को मनाते हुए खुद ही अनुशासन में न रह पाये और उस पर नज़र रखने के लिए पुलिस लगाना पड़े, कोई ऐसे समाज को क्या समाज मानेगा? हमारे धार्मिक अनुष्ठानों, लोकाचारों और विश्वासों में इतनी मतांधता और बाज़ारूपन आखिर कैसे प्रवेश कर गया?

क्यों हम अपने देश के तीर्थों में बसे देवताओं को , सुरम्य वन-पर्वतों को, नदी-सागरों में संचित देश के जल को और अपनी बस्तियों को शांत नहीं रहने दे रहे? अगर प्रकृति और उसमें बसे देवता धूल और अशांति के बीच होंगे तो हमारा जीवन किससे शांति की उम्मीद करेगा?

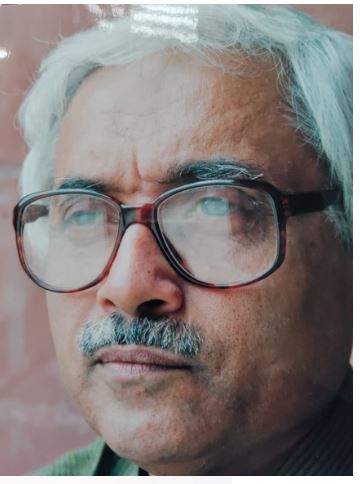

(लेखक- कवि, कथाकार और विचारक हैं)